世田谷区議会議員の福田たえ美です。

春本番、暮らしも元気アップ

公明党が推進した新年度から始まる主な施策をご紹介します。

各地で桜の開花も始まり、いよいよ春本番です。厳しい物価高の中、公明党は暮らしを元気にする政策を訴え、一つずつカタチにしてきました。公明党が強力に推進し、2025年度から始まる主な施策を紹介します。

■手取りを増やす

■

昨年11月から議論してきた「103万円の壁」の見直し。公明案を反映した税制改正関連法案が成立すれば、ほぼ全ての納税者に1人当たり年2万~4万円程度の減税が実施されます。年末調整や確定申告の還付に反映されます。

当初の政府案では、課税最低限度額は123万円の引き上げにとどまっていました。公明党は減税の恩恵が幅広く公平に行き渡るよう、最大160万円まで引き上げる案を提案。限られた財源の中で、借金せずに実現可能な制度を追求し、年収200万円超~850万円以下の人の基礎控除を3段階に分けて、減税額を平準化しました。

公明案について京都大学大学院の諸富徹教授(財政学)は「よく考えられた良い案」「責任与党として、将来世代にツケを回す赤字国債の発行は行わないとの方針を堅持したことに敬意を表します」(本紙17日付)と高く評価しています。

法案には物価上昇に応じて基礎控除を引き上げる仕組みが盛り込まれており、物価上昇が続けば、課税最低限が178万円を超える可能性もあります。

■学生バイト「特別控除」

アルバイトで働く大学生年代(19~22歳)を扶養する親の税負担を軽くする「特定扶養控除」についても、子の年収要件が現行の103万円から150万円に引き上がります。

103万円を超えると親の扶養控除が消失し、急な手取り減となることから、学生の“バイト控え”につながっていました。新年度からは「特定親族特別控除」が新設され、150万円を超えると控除額が段階的に減る仕組みに変わります。

■教育・子育て

■多子世帯の大学無償化

■手取りを増やす

■

昨年11月から議論してきた「103万円の壁」の見直し。公明案を反映した税制改正関連法案が成立すれば、ほぼ全ての納税者に1人当たり年2万~4万円程度の減税が実施されます。年末調整や確定申告の還付に反映されます。

当初の政府案では、課税最低限度額は123万円の引き上げにとどまっていました。公明党は減税の恩恵が幅広く公平に行き渡るよう、最大160万円まで引き上げる案を提案。限られた財源の中で、借金せずに実現可能な制度を追求し、年収200万円超~850万円以下の人の基礎控除を3段階に分けて、減税額を平準化しました。

公明案について京都大学大学院の諸富徹教授(財政学)は「よく考えられた良い案」「責任与党として、将来世代にツケを回す赤字国債の発行は行わないとの方針を堅持したことに敬意を表します」(本紙17日付)と高く評価しています。

法案には物価上昇に応じて基礎控除を引き上げる仕組みが盛り込まれており、物価上昇が続けば、課税最低限が178万円を超える可能性もあります。

■学生バイト「特別控除」

アルバイトで働く大学生年代(19~22歳)を扶養する親の税負担を軽くする「特定扶養控除」についても、子の年収要件が現行の103万円から150万円に引き上がります。

103万円を超えると親の扶養控除が消失し、急な手取り減となることから、学生の“バイト控え”につながっていました。新年度からは「特定親族特別控除」が新設され、150万円を超えると控除額が段階的に減る仕組みに変わります。

■教育・子育て

■多子世帯の大学無償化

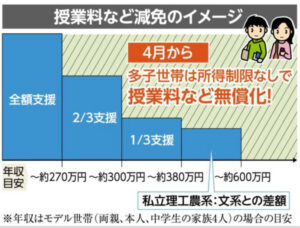

大学など高等教育について、4月から多子世帯であれば所得制限なしで授業料や入学金が無償化されます。対象となるのは、扶養する子どもが3人以上で、大学、短期大学、高等専門学校(高専)の4年・5年生、専門学校に通う学生がいる世帯です。

国公立大学で授業料年約54万円・入学金約28万円、私立大学で授業料年約70万円・入学金約26万円までを上限額として減免します。多子世帯で授業料などが減免(無償化)されていても、所得に応じた給付型奨学金(年間最大約91万円)は受けることができます。

■高校無償化の拡充

高校授業料に充てられる国の就学支援金については、与野党協議で26年度から所得制限を撤廃し、私立加算の上限額を現行の年39万6000円から、私立授業料の全国平均に相当する年45万7000円に引き上げることで合意しました。

その先行措置として、25年度分は公立・私立を問わず高校生がいる全世帯を対象に、公立授業料に相当する年11万8800円を支給します。年収910万円未満を対象としていた所得制限がなくなります。

■育休手当10割

育休を取得すれば、手取りの8割に相当する給付金が国から支給されていますが、4月からは10割相当に引き上げる「出生後休業支援給付金」が創設されます。出生直後の一定期間に、両親が14日以上の育休を取得することが条件で、支給日数は最大28日間です。

さらに、2歳未満の子どもを持つ親が短時間勤務した場合に賃金を上乗せする「育児時短就業給付金」も創設されます。

■医療・福祉

■帯状疱疹ワクチン定期接種化

中高年に多く、皮膚に痛みなどを伴う発疹が帯状に現れる「帯状疱疹」を予防するワクチンが、原則65歳の人を対象に4月から定期接種化され、接種費用の一部が公費で助成されます。

現在、使用されているワクチンは2種類あり、全額自己負担の場合、生ワクチンは約1万円、不活化ワクチンは約4万円で、自治体が独自に費用を助成しているところもあります。4月以降の定期接種での自己負担額は、市区町村で決めることになります。

■住まいの支援

「住まい」は生活の基盤ですが、単身高齢者らが賃貸住宅への入居を断られるケースが少なくありません。

4月施行の改正生活困窮者自立支援法では、住宅確保が困難な人への自治体による相談支援を定め、入居時から退居時まで一貫した支援が強化されます。

さらに、見守り支援の実施を自治体の努力義務とするほか、「住居確保給付金」の支給対象を拡大し、家計改善のために低廉な住宅に転居する際の費用も補助対象となります。

■担い手確保へ処遇改善

介護職員の処遇改善が進みます。介護事業者が、人件費などに充てられる新たな補助金が24年度補正予算に盛り込まれ、補助額は常勤の介護職員1人当たり5万4000円相当です。

対象は、処遇改善加算を取得している事業所。職場環境の改善に向けた取り組みを行うことが要件で、都道府県に計画書を提出する必要があります。

さらに、見守り支援の実施を自治体の努力義務とするほか、「住居確保給付金」の支給対象を拡大し、家計改善のために低廉な住宅に転居する際の費用も補助対象となります。

■担い手確保へ処遇改善

介護職員の処遇改善が進みます。介護事業者が、人件費などに充てられる新たな補助金が24年度補正予算に盛り込まれ、補助額は常勤の介護職員1人当たり5万4000円相当です。

対象は、処遇改善加算を取得している事業所。職場環境の改善に向けた取り組みを行うことが要件で、都道府県に計画書を提出する必要があります。

厚生労働省は専用の窓口

(050・3733・0222)を設け、相談に対応しています。

公明新聞 2025/03/30 1面

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

世田谷区議会議員 福田たえ美

⚫︎福田たえ美 Twitter